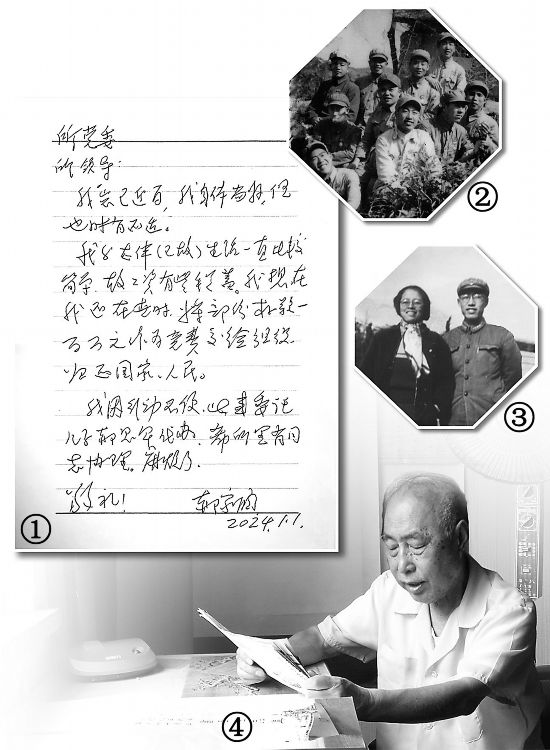

图①:郝家润写给干休所党委的信。受访者供图

图②:郝家润(前排左二)在抗美援朝战场留影。受访者供图

图③:上世纪60年代,郝家润(右)与妻子在西藏留影。

图④:郝家润近影。受访者供图

“所党委、所领导:我岁已近百,我身体尚好,但也时有不适。我与老伴(已故)生活一直比较简单,故工资有些积蓄。我想在我还在世时,将部分存款一百万元作为党费交给组织,归还国家、人民……”

写下这封信的,是上海警备区虹口第六离职干部休养所97岁的离休干部郝家润。

看过这封信的人,大都会留意到郝家润用到的一个字眼——“归还”。这原本是个普通的词,但人们又不约而同地感到不普通。

干休所为此组织全体官兵和文职人员开展了“向郝家润同志学习”的活动,不过他对活动并不知情。熟悉郝家润的干休所护师邓周丽说,要是他知道自己被所里树为标杆,大概会摆手婉拒。

代办此事的郝思军明白父亲的想法:“他觉得这是很自然的事,过多的赞誉会让他心里不安。”他和姐姐也支持父亲的决定:“父亲召集我们开家庭会议,我们觉得应该按他的愿望办,都表态支持。”

问及郝家润交纳大额党费的缘由,他起初是看到去年12月甘肃积石山发生地震的新闻,希望为受灾群众捐点钱,贡献力量。后来想到国家建设很多方面要用钱,社会上还有其他需要帮助的人,他思虑再三,决定拿出积蓄以党费形式“归还”组织。钱具体怎么用,由组织来决定。

在夏日一个雨后初晴的上午,记者见到郝家润。走进他的家,略显“空荡”的客厅中摆放着一台旧冰箱、一个存放常用药品的旧柜子、一张小方桌、几把椅子,简朴得令人吃惊。

那些动人的故事,往往就是这样,在意料之外,又在情理之中。

眼泪为谁而流

76年前,老连长姬学忠的牺牲,就像烙在郝家润心上的一道疤。时隔多年再触碰,血依然会流出来。

1948年11月,淮海战役碾庄圩战斗间隙,时任华东野战军第9纵队25师某团工兵营一连副指导员的郝家润正带领官兵临时休整。不久前,一连以较小代价完成浮桥架设任务,官兵正为大部队顺利过河、成功突破敌前沿阵地而高兴。

“报告副指导员,连长牺牲了!”

“什么?”

“连长刚过河,踏上碾庄的土墙,就被流弹击中头部牺牲了!”

突如其来的消息,让郝家润一下子怔在原地。刚刚分别时姬连长的话仿佛还在耳边:“副指导员,你先把部队带回去休息,我到对岸看看马上就回去……”

郝家润当即决定去看看姬连长,却得知“人已经被兄弟部队抬走”的消息。

见不到遗体,也没有照片。这一刻,姬连长留给郝家润的,只剩下回忆——

7个月前,入伍后在军区机关工作了3年的郝家润调任一连副指导员,接替即将调走的指导员主持连队政治工作。初到连队,郝家润“两眼一抹黑”,是年长且经验丰富的姬连长“处处像兄长一样指点”,帮他捋顺工作。

2个月前,一连冒着炮火执行筑城任务,“连敌人射来炮弹的呼啸声和我方发射炮弹的声音都分不清楚”的郝家润第一次走上战场,是姬连长安排连队战斗经验最丰富的通信员一步不离地跟着他,在敌人炮弹袭来时一次次拉着他卧倒……

“老连长……他把我当成兄弟一样的……我一直记着他……”郝家润断断续续地回忆着。说着说着,他左手紧紧握着椅子扶手,眼圈有些发红,身体微微颤抖。一旁的郝思军赶忙劝父亲不要太激动。

郝思军说,每每想到姬连长,想到当年肝胆相照的战友和同志,父亲总是未语泪先流——

14岁,郝家润义无反顾走上革命道路,与几名同学从学校跑出来参加了“青救会”。看他衣着单薄夜里冷得发抖,“青救会”会长李柳把身上的毛衣脱给他穿,自己却因着凉导致肺病复发,咳得吐了血。

18岁,郝家润如愿参加八路军,身材瘦小的他,穿最小号的军装仍显得太长。排长梁民先不仅抽时间帮他“加工改造”军装,还把自己的一个小皮挎包送给他,让他看起来利落又精神……

“在父亲心里,报答党的恩情,和报答父母是一样的。”郝思军说起自己对父亲的理解。

“我是党养育的,党养我小,党养我老。”邓周丽曾听郝家润这样说。