第73集团军某旅“模范修理连”官兵参加训练保障任务。上图为保障装甲车战场机动。林冠成、周新涛摄

第73集团军某旅“模范修理连”官兵参加训练保障任务。上图为紧固装备零件。林冠成、周新涛摄

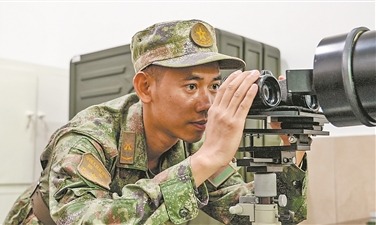

第73集团军某旅“模范修理连”官兵参加训练保障任务。上图为检修光电设备。林冠成、周新涛摄

工具之一:扳手

一把把不起眼的扳手背后,是精益求精的不懈追求

在第73集团军某旅“模范修理连”,修理兵的携行工具箱里,总是整齐码放着一排排规格不同、型号各异的扳手。它们当中,最轻的仅有几十克,最重的达到数十斤。

这些扳手看起来平平无奇,对修理兵来说却意义非凡。

“我们每次组装零部件,都要和这些扳手紧密配合。”中士陈乾一边翻着手中的装备维修手册,一边告诉记者,“修理机械化部件,误差是无法避免的,所以如何缩小误差范围,就是我们探寻的最优解。”

陈乾还记得4年前,自己第一次独立担负装备维修任务。

根据装备故障报修单进行排查后,陈乾很快找到故障原因——转向垂臂上有一处螺母脱落。一把把扭矩扳手轮番上阵,他利落地完成了零件的紧固作业。车辆顺利交付那天,陈乾心满意足地看着装甲车驶离车间。

然而没过几天,这辆装甲车再次被送回返修。驾驶员的反馈是,在通过限制路段驾驶训练中,车轮的转向精度达不到操作要求。

面对装备的二次故障,陈乾一筹莫展。就在这时,连队的老技师、三级军士长张永冲发现了问题所在:这可能是零件装配误差偏大造成的。

“控制误差,是每名修理兵都必须掌握的‘看家本领’。”张永冲告诉陈乾,“一辆装甲车里大约安装了千余个零件,要想让装备在战场上自由驰骋,我们必须让所有零部件在合理误差范围内紧密配合。”

陈乾第一次意识到,一点小小的误差,对于装备的战斗力来说意味着什么。这一刻,他才真正开始明白:一把把不起眼的扳手背后,是精益求精的不懈追求。

那次维修,陈乾使用几种型号的扳手相互配合,将误差数值一点点减少。经过2个多小时调整,他终于将误差控制在合理范围内,成功排除了车辆故障。

失之毫厘,谬以千里——或许是对装备维修最贴切的写照。在中士施凯华心中,“0.02毫米”就像是一把标尺,时刻提醒着自己,要保持认真细致的工作态度。

“那是我第一次对数字如此敏感。”回想起那次维修经历,施凯华至今记忆犹新。

对修理兵而言,越精细的装备零部件,规定的装配误差范围就越严苛。发动机作为全车“心脏”,每一个细小的零部件都十分关键。

那次,距离规定交付日期仅剩3天,施凯华对发动机的各个零部件进行了多次拆卸检查,始终没找到故障原因。无奈之下,他只得喊来“师傅”滕振华帮助自己。

来到修理车间,滕振华先对发动机进行了一番检查。确认相关部件性能正常后,他从口袋里掏出了几把仅有拇指大小的扳手。“工匠精神的真谛,就在于对细节的精益求精。对装备,我们更要在细微之处下功夫。”说罢,滕振华便带着施凯华对发动机的百余颗螺丝钉逐一排查。

时值盛夏,修理车间温度已经接近40℃。窗外的热浪不断袭来,师徒俩的额头上很快布满汗珠,身上的迷彩服被汗水浸透。

时间一分一秒流逝,施凯华的心情也变得浮躁起来。他开始对滕振华的做法产生怀疑:几百颗螺丝钉,就一定要挨个检查吗?毫米级的微小误差,难道真的会影响装备使用吗?

“你仔细测一下这个气门间隙的误差!”突如其来的一声喊,打断了施凯华心中的抱怨。他猛地回过神来,迅速拿起手中的工具仔细测量。

“规定误差范围是0.05毫米,而你的误差足足有0.07毫米。在战场上,多出来的0.02毫米,代价将是惨痛的!”滕振华严厉批评了徒弟。说完,他直接伏在油污斑驳的发动机上,用一把钥匙大小的扳手,小心翼翼地对气门旁一颗小螺丝钉进行紧固。经过反复测量后,气门间隙终于合格。

发动机重新恢复轰鸣那一刻,施凯华深深地松了一口气。对他来说,“0.02毫米”从此不再是一个简单不起眼的数据。

如今,陈乾与施凯华早已成长为连队的修理骨干。工具箱里的一把把扳手,见证着一茬茬年轻官兵成长蜕变的轨迹。

工具之二:笔

笔尖勾勒下的一笔一画,梳理出清晰缜密的修理思路

一级军士长柳强的左上衣口袋里,总是装着一支笔。

这个习惯,柳强坚持了30年。他时常说:笔,是修理兵的另一把枪。

这话让人惊讶。